か行(か・き・く・け・こ)を上手に書く方法

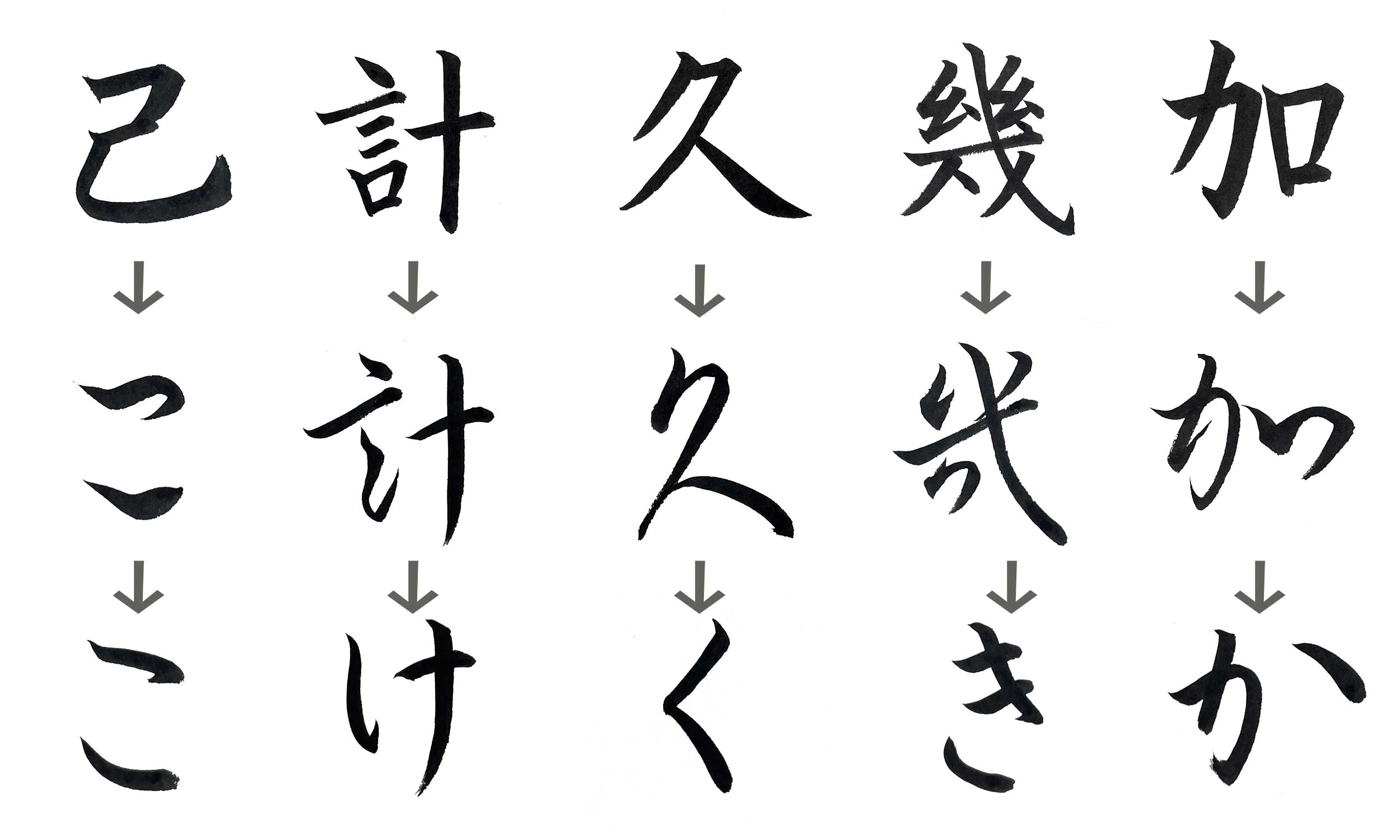

ひらがな(か・き・く・け・こ)の成り立ち

ひらがなは中国から伝わってきた漢字が元となってできています。

現代の日本で使われている「か・き・く・け・こ」は「加・幾・久・計・己」という漢字がそれぞれ崩れ(簡略化され)、出来上がりました。

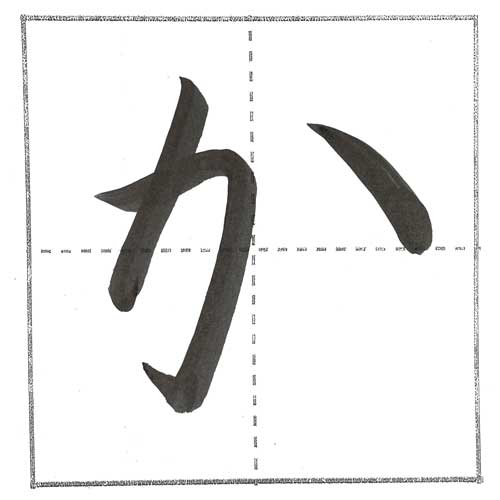

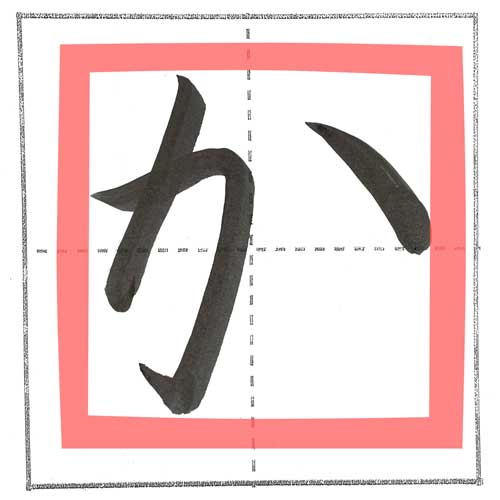

「か」を楷書・行書で書いたお手本を見てみよう!

楷書

概形(シルエット)が正方形になるように意識して書くとキレイな文字に仕上がります。

- 1.2画目を左寄りに、3画目を右寄りに書くと美しい字形になります。

- 2画目を短く書く

- 3画目は直線ではなく、少し膨らみをつけます。

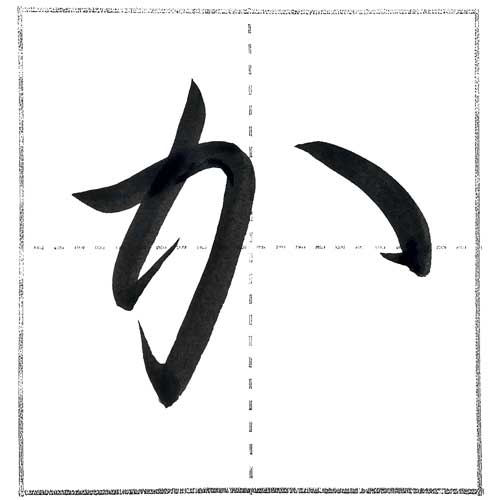

行書

2画目と3画目の繋がりを特に強調して書くことがポイントです。

最終画は穂先がまとまるようにゆっくりと筆を上げます。

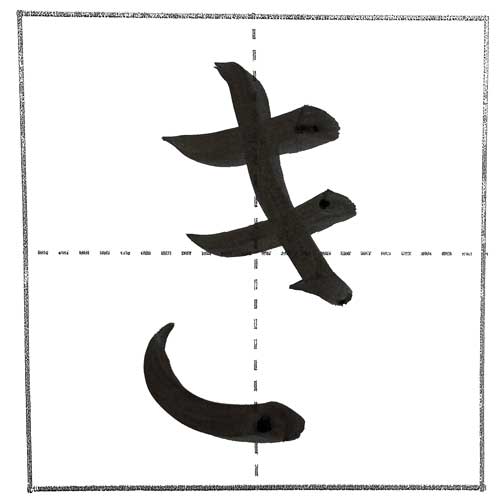

「き」を楷書・行書で書いたお手本を見てみよう!

楷書

概形(シルエット)が縦長の長方形になるように意識して書くとキレイな文字に仕上がります。

- 1画目と2画目を斜め右上がりに書く(スタイリッシュな印象にする)

- 3画目はカーブを描くように意識する

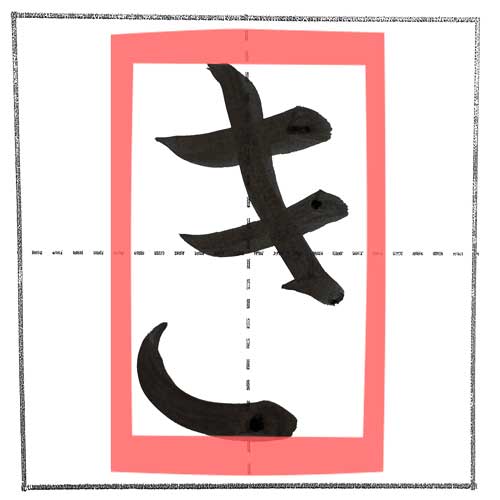

行書

1画目と2画目、2画目と3画目が繋がっていてもいなくてもどちらでも良いですが、いずれにしても筆の動きは繋がっていることを意識しましょう。

3画目の最終部分は力を入れずに軽く離します。

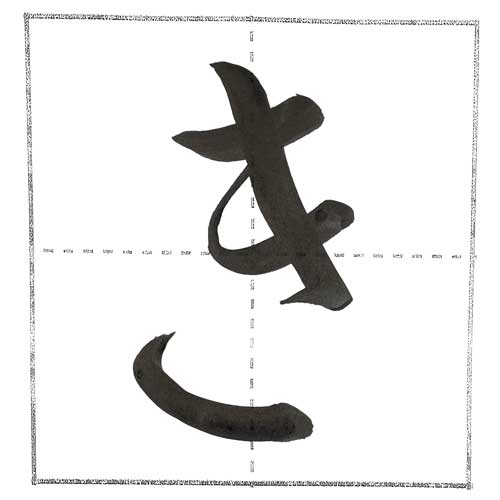

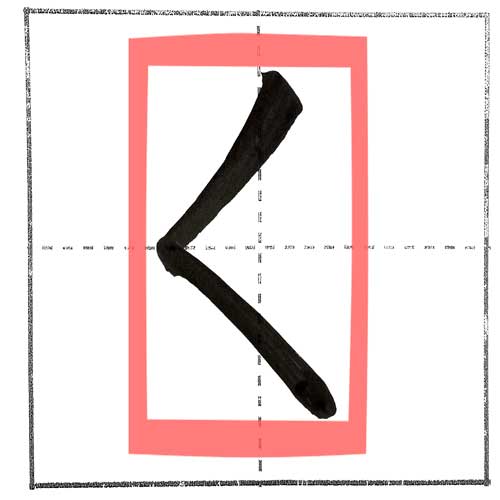

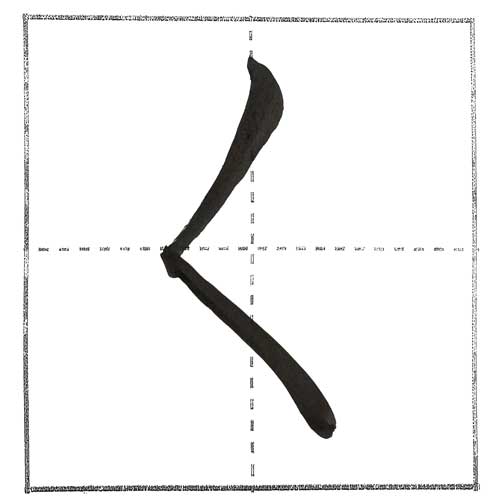

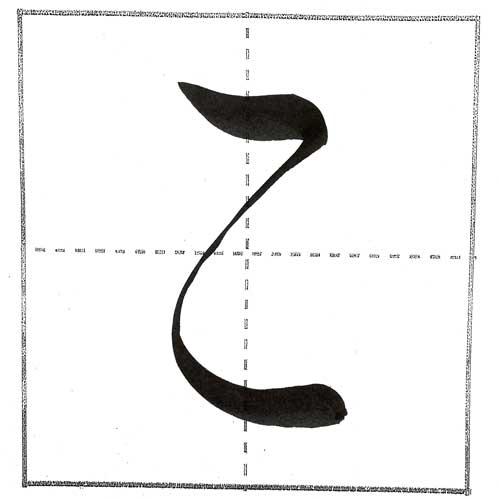

「く」を楷書・行書で書いたお手本を見てみよう!

楷書

概形(シルエット)が縦長の長方形になるように意識して書くとキレイな文字に仕上がります。

1画目の終筆部分は右側に飛び出すように書く。

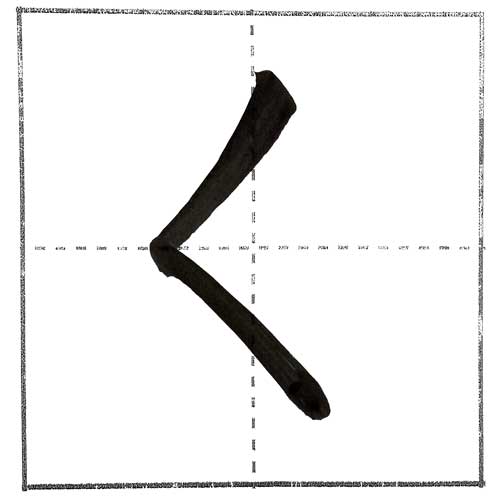

行書

楷書との違いを明らかにするために、始筆を柔らかく入ることにより、行書の柔らかさを強調します。最終画も力を抜いてゆっくり上げます。

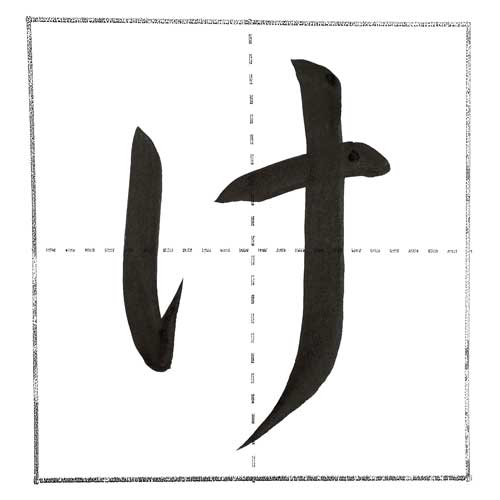

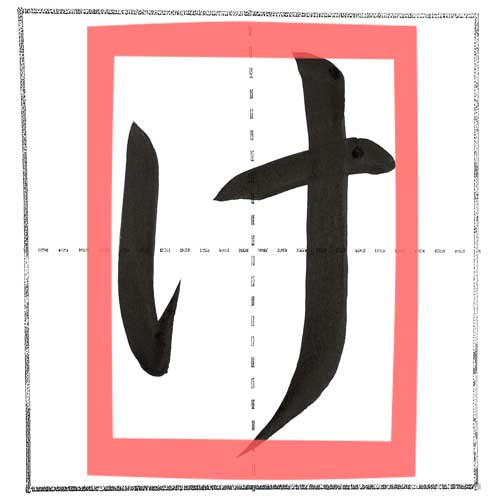

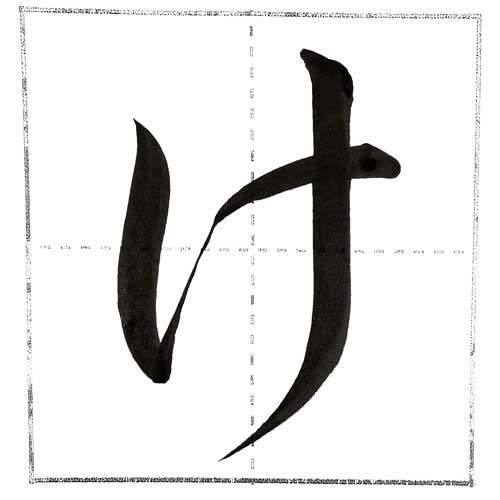

「け」を楷書・行書で書いたお手本を見てみよう!

楷書

概形(シルエット)が長方形になるように意識して書くとキレイな文字に仕上がります。

- 1画目は左寄りからスタートする

- 3画目は真っ直ぐ直線を書いた後、左斜め下に向かってはらう

行書

1画目の最終部分が2画目の始筆に向かっていることを意識します。

3画目の最終部分は力を入れずに軽くはらいます。

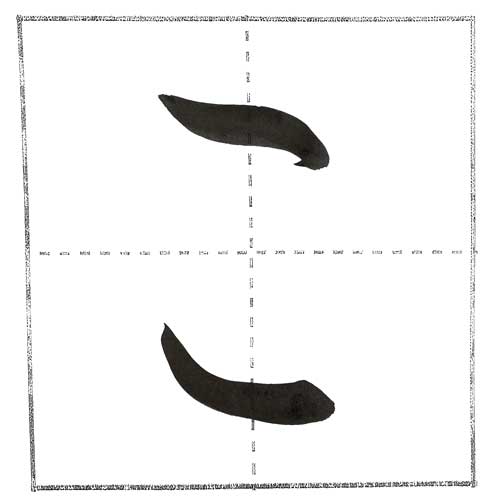

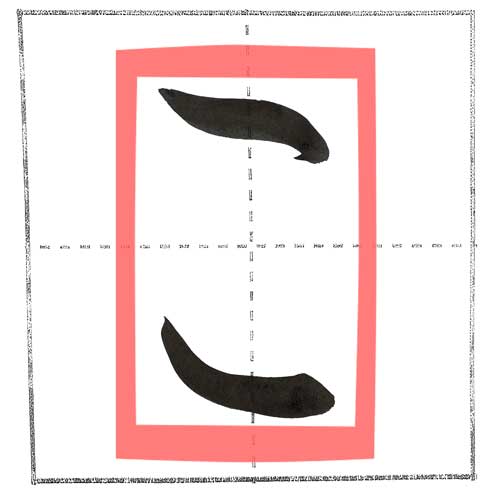

「こ」を楷書・行書で書いたお手本を見てみよう!

楷書

概形(シルエット)が縦長の長方形になるように意識して書くとキレイな文字に仕上がります。

1画目・2画目共にカーブを描くことにより、優しい印象にします。

行書

1画目と2画目の繋がりを意識して書きます。楷書より筆圧を少なくすると、優しい印象になります。

学習上の注意点

今回は「教育出版」の字形を参考に記事を書きました。

ひらがなの字形は本によって字形が少しずつ異なりますが、ポイントは共通しています。このポイントを押さえることにより、「学校の先生とお習字の先生の書き方が違う」という現象により生じる迷いがなくなります。

この記事を通して、学校と習字教室に共通した基礎を学んでいただけると幸いです。

各ひらがなをキレイに書くコツはこちらをご覧ください。

| おすすめ記事 |

|---|